福津市まちづくり.com

学校建設の現状

学校建設に係る新聞記事に当惑

最近新聞紙上で福津市の学校建設に関する記事が掲載され、福津市民、 特に小中学校に通う子供たちを抱える父兄の皆さんを始め、 市役所行政や教育行政を司る教育委員会を巻き込み、 その記事内容の真意について、学校建設検討の経緯を知らない市民は当惑しています。

新聞掲載記事内容は、こちら

私たちまちづくり研究会は、福津市のまちづくりSDGsの観点から、

R2年3月にはHPに『学校建設を考える』を掲載し、広く市民の皆さまに学校のあり方、

望ましい学校環境についてなど広報してまいりました。

またこの広報において、福津市の小中学校に通う子供たちを対象に、

特に過密化の元で過ごしている福間小学校、

福間南小学校の現状から新小学校建設が急務として紹介してきました。

残念ながら、現在通っている子供たちにとっては直ちに過密化解消とはならず、

今建設計画を実行に移しても実際新設校を利用できるのは4~5年先となるでしょう。

研究会は、在学中の子供たちを抱える父兄(PTA)や

将来学校に通う子供たちを抱えたご父兄の皆様には、

子供たちにどのような教育を望むのか(教育方針)、

どのような学校に通わせたいか(学校施設)の観点に立ち、新設校の教育制度、学校環境、

通学、在学時の安全、非常時には市民の防災の拠点となり得る学校などを踏まえ、

どの場所にどのような学校建設が相応しいか、

市民と一緒になり考えて頂きたいと願っています。

研究会は、市民の皆様とそのような観点に立ち、

市や教育行政の組織を紹介することで各行政で行われている業務を、

また新学校建設計画が現状に至るまでの経緯を紹介することで、

行政各部署は業務所掌に沿い正しく審議されているか理解頂きたいと思っています。

行政組織や審議の経緯を知ることで、

新聞やPTAに配布されたアンケートに記載された内容は正しく紹介されているか、

理解できると思います。

現在計画されている学校施設は、子供たちには勿論のこと、

市民にとっても将来福津市の重要な公共施設となっていきます。

子供たち、PTA、市民の要望、現場で教務を司る先生方の意見は反映されているかなど、

より良い学校施設作りに向け、

検討経緯を見守り、説明を求め、自らの意見を伝えていきましょう。

また教育方針(小中一貫教育、5・4制)とはどんなものか、

簡単ですが文中に紹介しています。

小中一貫教育などは一般市民には特に説明されないことから、

現在のPTA父兄は、将来のPTA父兄、市民の代表者となり、福津市に住む子供たちにとって平等で、

相応しい制度であるかなど、教育委員会の一方的な説明ではなく、

詳しい説明を求め、理解を深め、将来通う子供たちを想い、正当な判断をお願い致します。

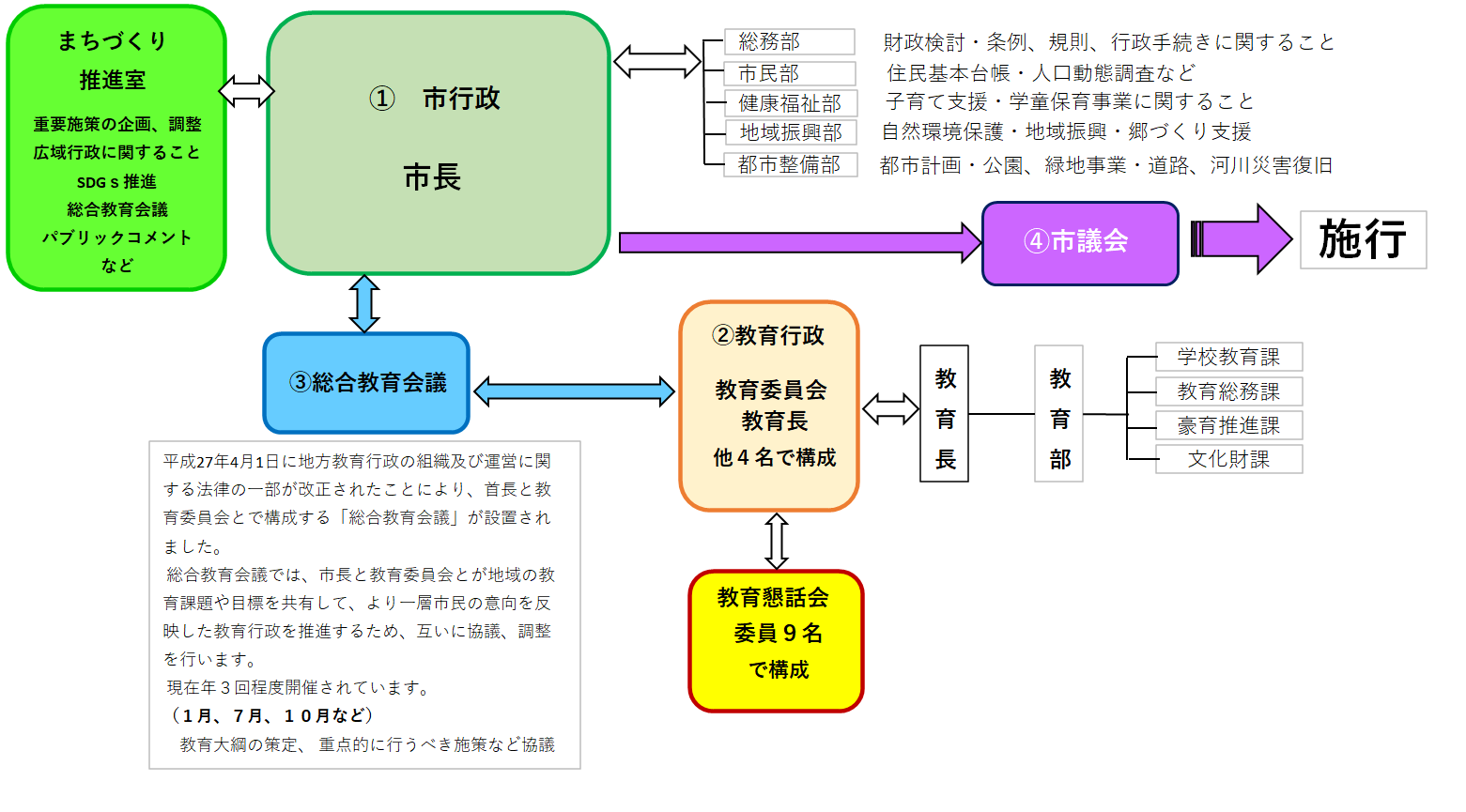

市行政の組織・教育行政組織・市議会

1、組織図

組織図に明記される各部局の詳細業務は、福津市HP→市政情報→例規集より下記規則を検索しお読み下さい。

・市行政組織は、『福津市行政組織規則第6号』

・市行政部の業務は、『福津市部設置条例 条例8号』

・教育委員会組織は、『福津市教育委員会事務局の組織に関する規則第8号』

・教育委員会が教育部へ委任する業務は、『福津市教育委員会事務委任規則 教育委員会規則第7号』

2、新学校建設案に関する発案と審議、施行の流れ

基本的に学校の新設、廃止案は、②教育委員会の決定にて発案し、

①市長が招集する③総合教育会議にて意見交換、協議され、

特に問題が無い場合、市長は定例議会の議案として議会に提出、

④議会で諮られ、承認されれば施行されます。

しかし新聞紙上で見られるように、教育委員会が提案した『竹尾緑地新中学校建設案』を、

市長は一時保留されました。新聞紙上では『白紙に戻った状態』と表現されていますが、

正しくは一時保留です。

この表現については正しくないと、新聞記者が研究会を訪れた際抗議致しました。

市長は一時保留の理由を、竹尾緑地では子供たちの安全を確保できない、

地盤が軟弱で建設に向いていないなど、

安全確保や地盤改良に教育委員会提案の建設費以上かかるのではないか(財政・予算の再検討)、

また、将来のまちづくりや地域住民の防災拠点となる場所の選択の観点に立ち、

中学校ではなく小学校の建設こそ望まれる(将来のまちづくり)を挙げ、

候補地、目的の再検討を教育委員会に依頼、竹尾緑地案を一時保留しました。

これら財政・予算の検討や将来のまちづくり構想の観点からの見直しは、市行政の所掌であり、

一部の市議会議員が言う教育行政への介入に当たらず、市民は正当な一時保留であると理解しています。

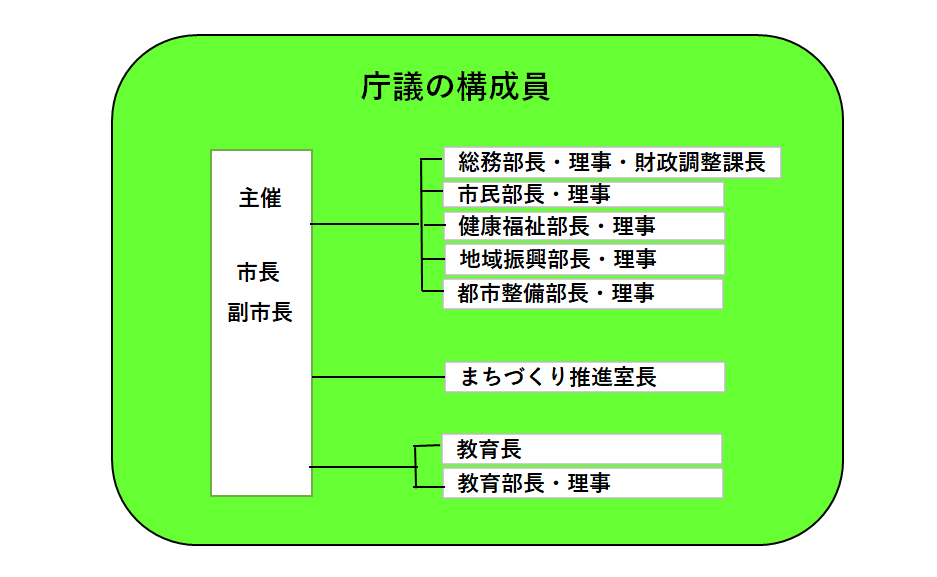

3、庁議とは

第1条 福津市における行政の最高方針、重要施策等の審議、

策定について市長の意思決定を補佐するとともに各部門相互の総合調整、

連絡協調及び行政の統一的、効率的推進を図るため、次のとおり庁議、その他内部の会議を設置する。

(福津市庁議等に関する規定 訓令第9号)とされています。詳細は例規集を確認ください。

この会議は難しいものではなく、各家庭でも行われる家族会議と同様のもので、議長はお父さん(市長)、

家族(各部局)に対し、『何かしてほしいものは有りますか』と家族に提案を求め、

お父さん(市長)は、お母さん(部員)からの提案である『洗濯機を買ってほしい』(庁議提案書)を受け、

それでは洗濯機を買う方向で検討しましょう(庁議決定)、でもどの機種が良いか、

安いのか、お母さん(各部局)はよく調査(財政、PTA、地区推進協議会)して見て下さい。

お父さん(市長)も独自調査(諮問機関、総合教育会議)してみます。

その上でどの販売店からどの機種を買うのか決定しましょう。

平たく言うと、そのような会議です。

お金(予算)が足らない場合や希望する機種に問題がある場合、

もう少し待って見ましょう(一時保留)や購入をやめることもあります。

市行政は、以上のような組織で案件を審議し実行に移していきます。

学校建設検討の経緯

1、学校施設基本構想の着手・『学校施設等整備計画策定業務』を発注(教育委員会)

本来教育行政は、その専門機関である福津市教育委員会が立てるものであり、

その行政に基づき教育委員会は、昨年(令和元年)学校施設基本構想に取り組み、

令和元年5月末、30年後の教育施設あり方を検討、策定するに当たり、

下記①~⑥の検討を外部コンサルに整備計画策定業務の発注(期限 R2年3月25日 発注額 31,526,000円)を行いました。

①現在の学校施設の調査

②学校施設の長期寿命化基本方針

③学校施設再配置基本方針(基本構想)

④新学校の基本計画

⑤学校施設整備の実施計画

⑥その他学校施設の運用方針、給食施設の基本方針など、

この業務は、①の現状調査を基に、②及び③の基本方針を検討、

④必要に応じ新学校建設の基本計画策定、

⑤既存学校の整備、増改築の実施計画、

⑥施設基本構想に基づきその他の学校施設を検討するものです。

下記に注意ください。

・この業務は、施設調査、検討業務を委託するもので、 その報告により整備方針案などを決定するのは教育委員会です。

・この委託業務は、学校施設を対象にしたもので、 教育方針とは異なり教育方針は委託業務に含まれていません。

・基本計画と基本設計、実施計画と実施設計は、専門分野では業務の内容は大きく異なります。

計画の段階でも法律、指針に沿った計画がなされますが、より具体的に、

現地調査を行い、その調査データに基づき場所や大きさ、広さ、

位置を決め、出来上がりに近いものを表す業務を俗に設計と称されます。

従って、基本設計は、基本計画の範疇であれば、どのようにでも修正することが出来ます。

・さらに注意が必要なのは、基本計画を了承するとその計画通りに実施(設計)されて行きます。 基本計画段階で検討していない、又は検討を上回る事案が発生した場合、 当然ですが追加予算が必要になります。 従って計画段階で必要とされる調査(試験ボーリング・環境アセス調査)、 調査に沿った検討は一般的に行います。

2、教育制度5・4制を限定した新中学の建設を提案(教育委員会・教育懇話会)

いきなり5・4制の中学を、と説明受けても理解できない方は多いはず。

この5・4制(小中一貫教育制度)は、

学校施設建設に至る理由とは関係ありませんが、教育制度としては大きな問題を抱えています。

福津市教育委員会は、平成20年以降、

教育総合計画においてコミュニティスクール型教育制度(以下CS教育)を核として推進、

地域特有の文化や活動を小中学校生徒の世代に合わせ連携し、活動して来ました。

しかしこの教育総合計画には、小中一貫教育の考え方は出てきません。

片や福津市教育委員会が5・4制の参考例として語る京都市の制度は、

小中一貫教育制度を核とし平成20年から取り組み、

その実績やデータを生かしながら、

新たに義務教育学校としてスタートするための5・4学級編成制度(学校施設形態)の一つです。

隣の市宗像市では、小中一貫教育制度に平成17年より取り組み、

すでに試験施行している日の里中学や義務教育学校の大島学園、新たな玄海中学などがあります。

CS教育と小中一貫教育の異なる部分は、CS教育は地域との連携型教育に対し、小中一貫型は文字通り、

義務教育期間9年間を一つの学校(現行義務教育学校)として、

小学校、中学校を連携(教職員も小中学合わせ1つの組織)して行う教育です。

現在福津市教育委員会は、この小中一貫教育(5・4制を含む)の検討を諮問組織の教育懇話会に委ねていますが、

懇談会は、今年(2020年)よりようやく小中一貫の考え方の下に5・4制度の検討を始めました。

全国の教育委員会小中一貫教育では、学校施設を現行の6・3制で運用しており、

その経験を活かし、義務教育学校、5・4制、

4・3・2制などの学級編成校施設は試行としてようやく取り組みを始めました。

小中一貫(義務教育学校)の運営、教育をより施行し易くする方法として、

全国において学校施設の学級編成を以下のように区分し実施されています。

ここでは、京都市が行っている学校施設(学級)区分の方法を例に紹介します。

①施設一体型:同一敷地内に小、中学校施設がある施設一体型。小1~中3年生が同居。

両施設に校長を1人配置、一貫して校務を司る。

②施設併用型:小、中学校は別の場所にあり、一部の小学生は相互の校舎を利用する生徒移動型。

校長は各学校に配置。(5・4制竹尾緑地中学校)

③連 携 型:小、中学校は別の場所にあり、教職員が連携して行う教職員移動型。

校長は各学校に配置、生徒は現行の6・3制度を維持。。

京都市は、平成28年4月に施行された義務教育学校方式を取り入れ、①を義務教育学校、

②、③を準義務教育学校として運用を始めました。

福津市教育委員会が推進する5・4制学校施設(竹尾緑地中学)は、②の施設併用型となります。

因みに京都市内にある中学校65校の実態は、①は4校、②は2校、③は59校です。

では、今まで小中一貫教育ではなくCS教育を核としてきた福津市教育委員会が、

いきなり小中一貫教育方式の②施設併用型の5・4制を採用に至ったのか、

市民には説明も無い中、現行のPTAだけではなく、4~5年先にPTAとなり得る父兄(市民)にも説明を行い、

意見を求めなければなりません。

令和元年12月25日、教育部は、

市議会会派代表者を集め5・4制を含む竹尾緑地中学校建設案説明をおこないました。

小中一貫教育、義務教育学校施行に当たり、京都市、宗像市は現行の6・3制で試行、

10年以上を費やし準備、検討してきました。

福津市教育委員会は、開校までに検討すればよいとしています。

またこの制度の適用は、福間中学校、竹尾緑地中学校を対象としており、

現在その他の中学校は対象としていません。

これでは福津市中学校に通う子供たちにとって、教育方針のもとに平等ではないと言えます。

過密化を避けるため学校施設を早く建てたいと思う気持ちは全市民同じですが、

しかし教育方針を立てずして、生徒の数合わせ、

校区やCS教育に携わる郷づくり推進協議会区を変更したくない、

と言う理由だけで5・4制を特定の中学に適用して建設案を進めるのは、

中学ギャップだけではなく特定学校施設ギャップ、教育ギャップも生じ、福津市の子供たちのためになるのでしょうか。

そのあたりは、市行政が指摘すると越権行為と議会から指摘を受けそうなので、

教育委員会、PTA、説明を受けた市議会員は共働してしっかり検討をお願いいたします。

3、総合教育会議後竹尾緑地案を一時保留(市長)

竹尾緑地案の一連の検討が進む中、令和2年1月28日、市長は総合教育会議を招集、

教育委員会に対し竹尾緑地建設案、5・4制教育制度に対する意見徴収を始めて実施、

翌月の2月3日、庁議にて竹尾緑地案を一時保留を決定、

手光地区に小学校建設案の検討を指示した模様。

4、教育委員会はなぜ新中学校建設としたのか(まちづくり研究会)

(1)学校施設検討の基礎知識

教育委員会の発表では、福間南小のピーク児童数は1.682人(R7年)、福間小では1,850人(R10年)、

両小学校区を抱える福間中学ではピークを1,811人(R13年)としています。

学校施設規模を検討するに当たり、教育制度は施設規模検討の要因とならないため除外しています。

福間中学校区の両小学校を6年間のスパンで、ピーク時の生徒数を対象に必要小学校数を検討して見ましょう。

文科省が標準とする基準を用いると下記のようになります。(国庫補助対象標準基準)

文科省標準の1学校当たりクラス数と1クラスの生徒数は下記の通りです。

・小中学校のクラス数:12~18学級

・1クラスの生徒数:40人以下

A、ピーク時は、小学校、中学校はどれくらい不足?

上記の内、最大値を計算しますと、

1学校当たりの生徒数=18×40=720人以下

福間南小と福間小の6年間スパンでの最大生徒数と必要小学校は、

最大生徒数=福間南小+福間小=1,682 + 1,850 = 3,532人

必要小学校= 3,532 / 720 = 4.9(5校が必要)

福間南小と福間小の2校がありますから、3校が不足することになります。

同様にピーク時の福間中学校を検討して見ましょう。

必要中学校=1,811 / 720 = 2.5(3校が必要)

福間中学校を除くと2校が不足となります。

以上がピーク時の生徒数から必要学校数を検討したものです。

すべて建設できる用地と予算があれば良いのですが、ピークを境に生徒数は減少していきます。

1学校当たりの教室(学級)を増やせば新しく建てる学校も減るのですが、

用地が狭くなり運動場など、子供たちが思う存分遊ぶことが出来なくなります。

B、用地から学校を検討して見ましょう。

現状の各学校の敷地面積は以下の通りです。

・福間小学校 19,695m2

・福間南小学校 26,421m2

・福間中学校 35,746m2

・福間東中学校 50,270m2

・津屋崎中学校 43,477m2

文科省が定める学級数当たりの標準敷地面積から、

逆に建設可能な学級数を算出してみます。

詳細の数値は、こちらを参照ください。→

この表により現有敷地に建設可能な学級数と現在の学級数を比較してみると、

・福間小学校 15~16学級(現在の学級数=40学級 過剰学級数=40-16= 24学級過大)

・福間南小学校 25学級 (現在の学級数=47学級 過剰学級数=47-25= 22学級過大)

・福間中学校 29~30学級(現在の学級数=25学級 過剰学級数=25-30= ▲5学級過小)

・福間東中学校 40学級以上(現在の学級数=16学級 過剰学級数=16-40= ▲24学級過小)

・津屋崎中学校 38学級 (現在の学級数=14学級 過剰学級数=14-38= ▲24学級過小)

この比較により、福間小、福間南小は、現状で不足しており、各中学校は敷地に余裕があることが分かります。

C、各小学校ピーク時の必要学級数を算出して見ましょう。(現状学級数はR2年学校記載数)

各年度の生徒数はこちら、

・福間小学校 ピーク時(R10)学級=1,850/40 = 46.25(47学級必要)

・福間南小学校 ピーク時(R7)学級=1,682/40 = 42.02(42学級必要)

・津屋崎小学校 ピーク時(R8)学級=1,109/40 = 27.72(28学級必要 現状学級数 37学級でOK)

・神興小学校 ピーク時(R15)学級= 419/40 = 10.47(11学級必要 現状学級数 12学級でOK)

・神興東小学校 ピーク時(R3)学級= 492/40 = 12.30(13学級必要 現状学級数 17学級でOK)

・上西郷小学校 ピーク時(R12)学級= 156/40 = 3.90( 4学級必要 現状学級数 8学級でOK)

・勝浦小学校 ピーク時(R4)学級= 71/40 = 1.77( 2学級必要 現状学級数 7学級でOK)

以上により福間、福間南小学校を除く各小学校は、ピーク時でも現状学級数で足りることが分かります。

(2)財政面からの対処法

以上の算出結果から、最も財政に負担を掛けない対処法は、福間、福間南校区の小学生を余裕のある小学校へ編入、

そして新たな小学校を新設、

小学生が中学生となる際は、余裕のある中学校((1)A 参照)、福間東、津屋崎中学校の活用を計ることでしょう。

(3)文科省標準から竹尾中学案を検証

A、計画している竹尾中学校規模と条件

・敷地 :3.5ha ( 35,000m2 )

・学級数:31学級

・生徒数:1,106人(小6、中1~3年内訳不詳)

・運動場:明記無し

・条件:5・4制度(小6+中1~3年生)適用、福間南小を対象

B、文科省学級数必要面積基準から見た規模

・敷地 :3.5ha ( 35,000m2 )

・学級数:29学級(計画面積35,000m2から建設可能な文科省標準学級)

・生徒数:29×40= 1,160人以下(1クラス=40人以下)

・運動場:10,500m2

文科省標準からすると、学級数、生徒数には余裕がありそうです。

しかし運動場広さは、竹尾中学校案では明記されておらず、比較不能。

(4)教育委員会発表資料を検証

A、教育委員会が推進する竹尾中学校検討基準

A-1)、福間小学校、福間南小学校を分け、学校施設の過密化を緩和したい

A-2)、通学校区を現状から変えたくない

A-3)、今までやって来たCS教育形態を郷づくり推進協議会形態と合わせ変えたくない

A-4)、現在市保有地内を利用して建設したい

以上が、新学校検討の根底条件で、これらに基づき『新竹尾中学』案が立てられ公開されました。

B、竹尾中学校検討資料公開

その資料(教育委員会提示)はこちら→

資料説明

この赤色で示す部分は、竹尾中学校建設後、

福間中学校に通う福間小学校区を示し、青色で示す部分は、

竹尾中学校に通う福間南小学校区としています。

郷づくり推進協議会の区分、線引きは不明確でよくわかりませんが、図に示すように、

赤色は、

福間郷づくり推進協議会、青色は、

福間南郷づくり推進協議会と言う事でしょう。

疑問1

しかし現在宮司地区から福間小学校に通っている小学生は、福間中学校区から外されており、

現在特別区として通う小学校を自由選択できるように、

福間中学、津屋崎中学のどちらでも選択して良いですよ、と言う事なのでしょうか?

それとも宮司の小学生は、中学生になる際は、必ず津屋崎中学に通わなければならないと言う事でしょうか。

そうなると福間小学校区の変更となります。

疑問2

もしそうなるのであれば、教育委員会が言う小中一貫教育を福間中学、福間小で受けていた宮司の子供たちは、

中学になる際は、小中一貫教育から外されることになります。小中一貫教育を諮問されている教育懇話会は、

この辺も良く検討して頂かなければなりません。

疑問3

現在福間中学校区である福間小、福間南小は、竹尾中学校が出来ることにより、福間中学校区を分離し、

2つに分けなければならないことになり、ここでも中学校区の変更が必要になります。

つまりは、

新学校の建設計画をする際は、校区の変更は必然である、と言う事になります。

C、手光小学校検討資料公開

その資料(教育委員会提示)はこちら→

資料説明

②、③、④地区の小学生は、①に出来る手光小学校に通うとされています。

中学生になる際は、②は津屋崎中学へ、③は福間中学へ、④は福間東中学へ通うとされています。

小学校区は、新しい小学校が出来ることにより現行校区と異なることになりますが、

中学校区は、現行の中学校区と変わりないように思えます。

疑問1

現行のCS教育は、現在8つある郷づくり推進協議会で小学校区を持たない宮司推進協議会が担うことで、

解決できると思えます。

福津市の小学校を一貫教育対象として考えた場合、手光小学校生は3つの各中学校へ分散し編入されるので、

福津市の全中学校で一貫教育としなければならないが、中学校を親としたならば、

その際手光小学校はどこの中学が管轄するか難しい問題が生じます。

現行通りCSを主とした教育であれば、特に問題は生じないでしょう。

以上、校区を対象として検証しました。

この4、は、教育委員会が提示した資料に基づき、文科省標準数値(国庫補助基準)を用い、検証してみました。

手光に義務教育学校として、新しく小、中学を建設すると国庫補助率は1/2となるなど、

準備は大変だと思いますが、そのような方向も検討して見て頂きたいと思います。

市民の皆様も抱いた疑問点は、教育部へ問い合わせてみると良いでしょう。

D、竹尾中学校案と手光小学校案の比較資料公開

その資料(教育委員会提示)はこちら→

資料説明

これは、新竹尾中学と新手光小学校建設案を比較した資料です。

疑問1

図中赤丸①、②は、手光小学校のピーク時の生徒数1,036人(R7年)と、

建設予定の学級数32学級を示しています。

片や赤丸③、④は、竹尾中学校のピーク時の生徒数1,106人(R10年)と、

建設予定の学級数31学級を示しています。

これは、文科省の標準生徒数(1クラス40人以下)で算出すると、手光小(1,036/40=25.9 約26学級)、

竹尾中学(1,106/40=27.65 約28学級)となります。1クラスを40人以下で維持すると広くて良いのですが、

手光小は竹尾中学より生徒数が少ないにもかかわらず、学級数は多くなっています。

どうしてか、この点は不明です。

疑問2

赤字 比較1の小学校の校区再編の有無ですが、

資料では『なし』となっていますが、

前記Bの疑問1、2、3から『あり』が正しいのではないでしょうか。

疑問3

小中一貫教育の導入赤字 比較2では、

福津市3中学で一貫教育を考えれば学校格差は無くなりますが、前記Cの疑問1、で記載した通り、

手光小学校をどの中学管轄にするかの問題を抱えます。

現行のCS教育下では、特に問題は無いように思えます。

疑問4

現CSの継続・発展赤字 比較3は、前記Cの疑問1、で記載した通り、

宮司郷づくり協議会が担うことで解決するのではないでしょうか。

疑問5

現郷づくりへの影響赤字 比較4は、前記Cの疑問1、

と同様、宮司郷づくり協議会が担うことに問題があると言う事でしょうか。

以上、比較資料を検証しました。

5、冒頭1、学校施設整備計画策定業務の一部を延期(教育委員会)

3月議会において、教育部は学校施設基本構想を盛り込んだ『整備計画策定業務』の一部を延期する

予算繰越を要望、議会は承認しました。

冒頭1、の①~⑥の業務の内、どの部分を繰り越したのか不明ですが、

どの検討も急ぐ理由により一般競争入札とせず、特命プロポーザル方式で委託コンサルを決定、発注したものです。

延期で済む業務であれば、一般競争入札で良かったのでは、と市民は考えます。

延期した報告期限は、R2年9月末と教育長は回答しましたが、これでは9月定例議会に間に合わず、学校建設検討は、

さらに遅れるのではないかと市民は心配しています。

6、福津市教育委員会は市長に対し『申出書』を提出

申出書とは何か、一般市民である私たちは会社で行われる申し出として、

『自らの意見や希望などを言って出るための文書のこと。』位しかわかりません。

詳細は、下記をお読みください。

教育委員会が提出した文章はこちら →

これに対し市長が回答した回答書はこちら→

7、小中学校大規模解消に係る市民意向調査を申請(市行政)

6月定例議会冒頭で予算要求に従い、表題7、に係る予算を議会は承認しました。 これにより市行政は、現在日程、 意向調査の方法などは不明ですが、近々意向調査が行われるとして市民は期待しています。

以上、7月までの市行政、教育委員会、市議会における新学校建設に係る検討の経緯を紹介しました。

8、まちづくり研究会からのお願い

まちづくり研究会は、将来へ向け、まちづくりSDGsの観点に立ちまちづくりを提案していきます。

福津市も十数年後には学校施設の統廃合を検討しなくてはなりません。

全国でも少子化により学校施設の統廃合が検討されており、

文科省も義務教育学校の推進に当たり、省力化とは言いませんが、統廃合の一環として一貫教育、

義務教育学校を掲げ、その方向へ導いています。

福津市も教育部が示す生徒数の推測統計表通り進んでいくと思われ、

私たちは、それに向け準備しなければならないと考えています。

準備とは、統廃合の方法である義務教育学校運営に向けての試行です。

統廃合を前提とした場合、新しく建てる学校は、

通う生徒たちに負担がかからない、市の僻地ではなく市の中心部が理想と思っています。

出来ればその地に、義務教育学校の試行施設とした新小、中学校の2校建設を望んでいます。

コロナウイルスもあり働き方、生活様式を見直す昨今、学校教育の在り方や地域共働方法も見直す良い機会だと推測され、

将来の対策も含め、新しい形態の学校施設、教育方針、運営方法を目指したら良いのではないでしょうか。

そして現行のCS教育と併用しながら義務教育学校の運用、経営法を整備して行けば良いと考えます。

財政的には苦しいことになるのでしょうが、限られた予算内で、国庫補助を有効に活用し、

節約できるものは節約して、部署別ではなく、市行政、教育委員会、市議会議員、市民一体となり、

新しい学校づくりに向け進むことを希望します。